黒沢富尾神社

【くろさわとびのおじんじゃ】

佐伯市と、隣接する延岡市にのみ23社ある富尾神社の総本社である。祭神は、豊後国の国人であった佐伯氏10代の惟治であり、いわゆるその地方にだけ広く信仰された“祟り神”の典型である。

佐伯氏は、平安時代に豊後国に興った大神氏の支族として長く佐伯地方を領していた。大神氏の支族は豊後国各地に土着したが、鎌倉時代になって守護として豊後国を治めた大友氏が勢力を伸ばし、室町時代になると大神氏支族は大友氏と血縁関係を結び、徐々に家臣団に組み込まれていった。その中で佐伯氏は大友氏に臣従しながらも大神氏の血脈を守り、戦国時代に差し掛かる頃には、豊後国内で唯一大友氏に対抗出来得る勢力となっていた。

そのような経緯の中、10代目の惟治は文武に優れた武将として名を馳せ、大友氏当主の義鑑はそれを脅威に感じていた。そして大永7年(1527年)、義鑑の許に佐伯惟治が肥後の菊池氏と手を組んで謀反を起こそうとしている旨の知らせが入る。義鑑は直ちに兵2万を集めて、臼杵長景を大将として佐伯氏の居城・栂牟礼城を攻めさせた。しかし惟治が建てた城は難攻不落で、2万の大軍で攻め立てても全く埒が開かない。そこで臼杵長景は計略で城を落とすこととする。

元来臼杵氏は大神氏の支族であり、佐伯氏はその臼杵氏の分家という間柄であった。それを利用して長景は、当主義鑑が謀反の噂を真に受けたのが原因なので、一旦兵を引いて謀反が嘘であることを自分が説明して納得させる。しかし籠城のままでは信じてもらえないと思うので、一旦城を出て日向国で待機して欲しいと持ち掛けた。惟治としても身に覚えのないことで攻められるのは不本意、長景の案を承諾して、一時的に供回りのみで城を出て日向国へ退去した。

首尾よく追い落とした長景は、さらに日向国の土豪・新名党を使って惟治一行を襲撃。惟治は尾高智山に逃げ込むが、進退窮まって自害するに至った。惟治33歳の時のことである。

生前、惟治は春好という怪僧の弟子となり、魔法を能くしたとされる。そのためか惟治自害の直後から“祟り”が始まった。まず直接死に追いやった新名党は、自害から10日もしないうちに突然滅びてしまう。さらに騙し討ちを図った臼杵長景も翌年に病死。凶作などの天変地も起こったため、瞬く間にゆかりの各地に惟治を祀る祠が建てられたのである。

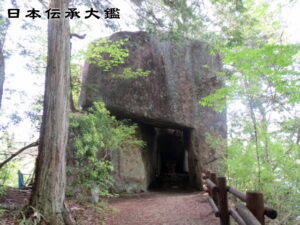

その総本社となった黒沢富尾神社であるが、この地にも惟治にまつわる不思議な伝説が残されている。城を出て日向国へ向かう途中、黒沢の地で若狭という娘に水を所望したところ、娘はわざわざ新鮮な水を汲んでくれた。そして惟治自害の後、惟治の霊が若狭に取り憑き「この地に鳥居を立てて我を産土神として祀るならば、守護するであろう」と神託。若狭は髪を下ろして寺院を建立し、その後若狭の父親が富尾大権現として神社を建てたのである。

この富尾大権現であるが、佐伯惟治の霊神であると同時に、ドビノオサマという蛇神であるともされている(夜刀神と同一視されている)。これは、佐伯氏の祖先である大神氏の始祖・大神惟基が大蛇の子であるという伝説から派生した信仰であると考えられる。

<用語解説>

◆その後の佐伯氏

惟治には9歳になる嫡子・鶴千代丸がいたが、父と共に尾高智山で自害した、あるいは栂牟礼城に残っていたが後を追い、途中で敵の襲撃を受けて自害した(供養のための墓碑が川を挟んだ石打・西野の両地区にある)。

そこで大友義鑑は惟治の甥とされる惟常に家督を継がせる。次代の惟教(惟常の子とも孫とも)も大友氏との関係は微妙で一時伊予国へ出奔するなどしたが、最後は耳川の戦いで親子共々討死。

惟教の孫の惟定の代となり、主家の大友氏が豊臣秀吉によって改易。その後豊臣秀保(豊臣秀長の養子)を頼り、さらにその死後は家臣であった藤堂高虎の客将となって伊予国宇和島へ転出。それ以降藤堂家の家臣として明治維新まで残った。

津藩士となってからも佐伯氏には祖先の伝説が色濃く残り、当主には3枚の蛇の鱗が生えていると噂された。また祖母嶽大明神を祀る社を設け、代々当主が祭祀を執り行い信仰していたという。

◆夜刀神

頭に角の生えた大蛇という姿をしているとされ、『常陸国風土記』の行方郡の条にその名が残る。

佐伯地方では、富尾神と同一視され“夜刀神”の名を記したものを家々に祀る風習があった。しかし富尾神と夜刀神が同一視されたかの経緯は判然としない。

アクセス:大分県佐伯市青山